Die Kosten für die Ausrüstung des 1841 gegründeten Luxemburger Bundeskontingents, der ersten Armee des Großherzogtums, belaufen sich in den Anfangsjahren auf etwa ein Drittel des Staatshaushaltes. Staatskanzler de Blochausen erachtet es dabei für wesentlich, die Ausgaben innerhalb des Landes zu tätigen und so die verursachten Belastungen der Landesarmee mit dem Ankurbeln der Wirtschaft auszubalancieren.

Vor allem mit der Uniformproduktion im Land soll der traditionelle Wirtschaftszweig der Tuchmacherei wiederbelebt werden, der bis ins Mittelalter zurückreicht. Bereits im 18. Jahrhundert musste das Tuch für Regimenter des Habsburger Heeres im Herzogtum erworben werden. Allein die Tuchfamilien aus Larochette (Fels) produzierten jährlich 20.000 Meter Stoff, erst für die österreichische, dann für die französische Armee. Unter Willem I. wird 1820 gesetzlich festgelegt, dass die für öffentliche Zwecke benötigten Stoffe im Großherzogtum hergestellt werden müssen. Im Zuge der Belgischen Revolution wurden aber die Bestellungen für königlich-niederländische Militärbekleidung bei Luxemburger Fabrikanten eingestellt. Seitdem befanden sich les drapiers du Grand-Duché […] généralement dans une position malheureuse et ont nommément besoin de la protection spéciale du Gouvernement.

Deshalb betont Staatskanzler de Blochausen am 9. Dezember 1841 in einem Schreiben an die Regierung in Luxemburg, dass pour l’habillement et l’équipement du Contingent Luxembourgeois, ne soient employés, autant que possible, que des produits de l’industrie du Grand-Duché. Die Regierung wiederum holt Gutachten zu den landesweiten Produktionskapazitäten ein, etwa bei der Handelskammer, die versichert, dass alle notwendigen Textilien im Land hergestellt werden können.

143 Tuchfabriken landesweit

An Fabriken mangelt es nämlich nicht. Die Gewerbe-Tabelle der Fabrikations-Anstalten und Fabrik-Unternehmungen aller Art von 1846 führt landesweit 143 Tuchfabriken auf mit 342 Angestellten, darunter 7 Frauen und 335 Männer. Die wichtigsten Zentren der Tuchindustrie sind Luxemburg, Wiltz, Esch-Sauer, Vianden, Echternach und Fels. Dort entstehen in den 1820er Jahren zahlreiche Spinnereien und Tuchfabriken. In Wiltz gibt es 1833 bereits hundert Webstühle, an denen 150 Männer und 100 Frauen arbeiten.

Auch der Bürgermeister der Stadt Luxemburg, François Scheffer, beteuert der Regierung, dass tous les objets, tant les draps, les toiles que les autres agrès d’équipement, même la passementerie […] sont confectionnés dans le Grand-Duché. Die Tuchfabrik der Familie Godchaux ist die erste, die vor die Tore der Festung zieht. 1835 gibt sie die im Pfaffenthal verstreuten Werkstätten zugunsten einer zentralisierten Fabrik in Schleifmühl auf, die fortan unter dem Namen Godchaux frères geführt wird.

Protektionistische Maßnahmen

Um die Luxemburger Tuchmacher zu fördern, bewegt Gouverneur de la Fontaine den Staatskanzler de Blochausen dazu, die eigentliche Ausschreibungsfrist auf acht Tage zu begrenzen, und schickt den Anforderungskatalog direkt an die Fabrikanten. Mit diesen protektionistischen Maßnahmen soll den ausländischen Zulieferern jegliche Gelegenheit zur concurrence à nos fabricants genommen werden.

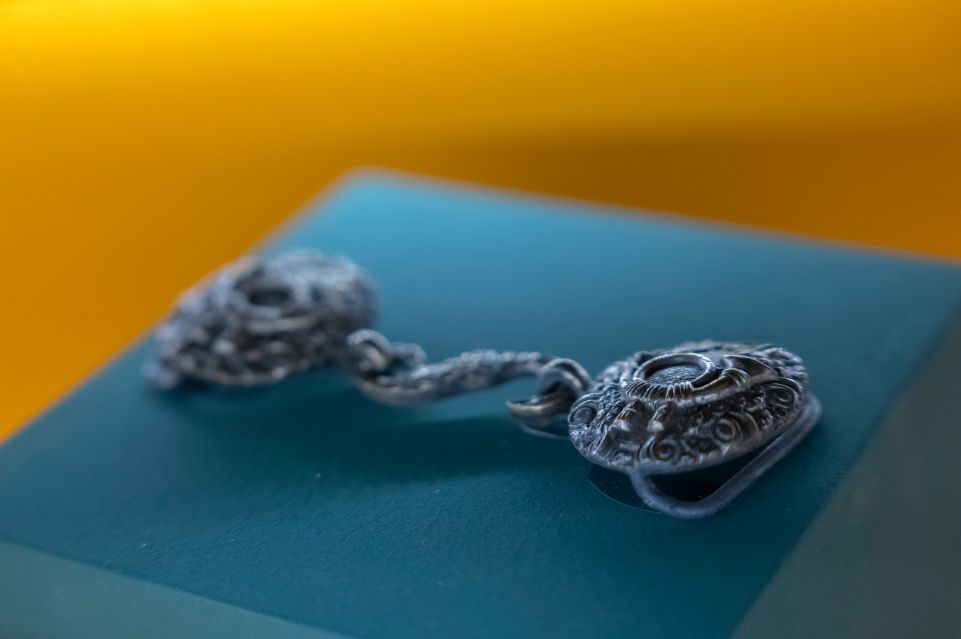

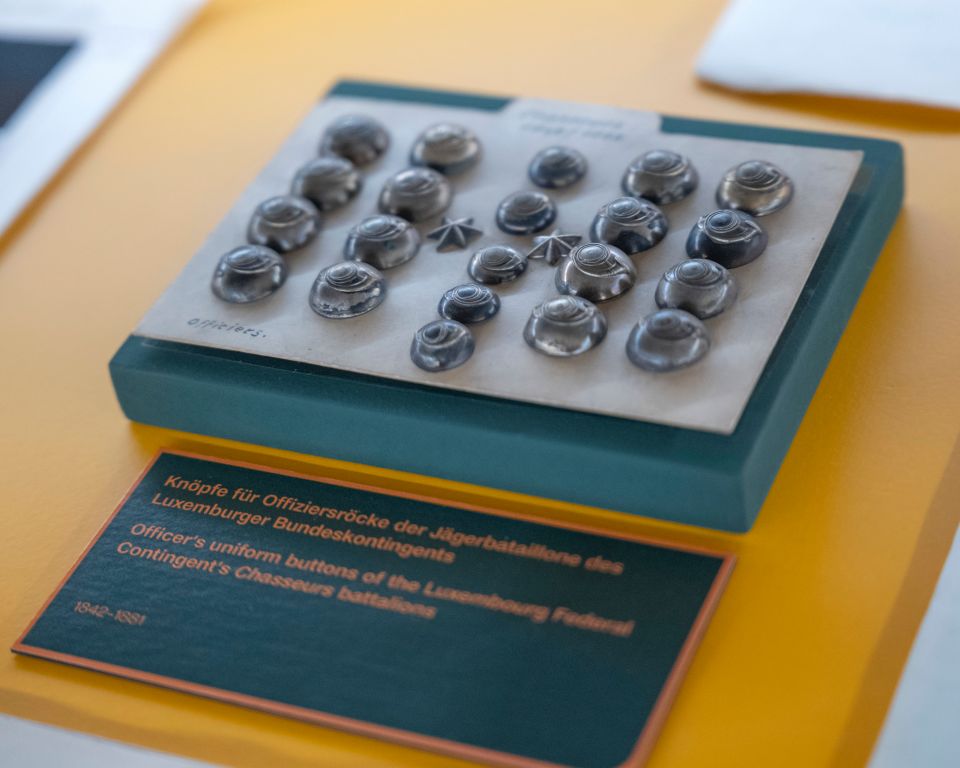

Am 20. Dezember 1842 wird schließlich in einer ersten Ausschreibung 1.766 Meter grünes, 2.154 Meter blaues, sowie 75 Meter karmesinrotes Tuch für das kleine Equipement der Mannschaften sowie 137 Meter grünes und 110 Meter blaues Tuch für das der Unteroffiziere im Wert von insgesamt 24.037 ½ Gulden gesucht. Daraus sollen u.a. 715 Tschakos, 671 Hosen, 516 Paar Epauletten, 1422 Hemden, 1422 Socken, 1422 Unterhosen hergestellt werden. Für die Offiziere gibt es wegen ihrer geringen Anzahl keinen eigenen Kleidungsfonds.

Herstellung und Lieferung der ausgeschriebenen Materialien stellen die kleinen Fabriken vor gewaltige Herausforderungen. Das Färben der Wolle, noch dazu in großen Mengen, ist besonders heikel, da die unterschiedliche Zusammensetzung von Farbstoffen und Tuch in vielen verschiedenen Fabriken ein nahezu unberechenbares Spektrum an Tönen ergeben. Es kommt erschwerend hinzu, dass die Tuchmacher kaum Erfahrung mit dem in Luxemburg ungewöhnlichen Dunkelgrün für die niederländischen Uniformen haben. Der Tuchhändler Feyder aus Wiltz betont daher, dass le vert est une couleur peu usitée dans notre fabrication et surtout le vert teint en laine. Seine Stoffprobe parait encore trop clair für die Lieferung von 1.100 m grünem Tuch und wird demnach von der staatlichen Sonderkommission, die die Qualität der Vorschläge sogar mit chemischen Analysen prüft, abgelehnt. Schließlich besteht die Regierung darauf, dass die zu liefernden Tücher […] den, bei dem Intendanten des Contingentes dahier deponierten besiegelten Mustern in jeder Hinsicht vollkommen gleich, jedoch alle in der Wolle gefärbt sein müssen. Auch die Bedingung, dass die Unternehmer die Waren an die Corps-Verwaltungen […] in den hiernach festgestellten Terminen abliefern müssen, gestaltet sich, trotz des Verbots der Handelskammer Stoffe zu importieren, als schwerlich erfüllbar.

Mangelnde Qualität

In mehreren Ausschreibungen bis zur Mitte der 1840er Jahre wird Stoff aus verschiedenen Fabriken bestellt, der aufgrund der anfangs fehlenden Kasernen in Privathäusern untergebracht wird, bevor er schließlich auf Grundlage der niederländischen Schnittmuster ab 1843 zu den ersten Uniformen umgearbeitet wird. Die schleppende Produktion läuft dem Zeitplan hinterher und ist nicht abgeschlossen, als 1844 die ersten Milizionäre einberufen werden.

Noch dazu mangelt es gelegentlich an Qualität. Da die im Beschluss vom November 1841 vorgesehenen Mäntel aus Tuch im Winter nicht ausreichend Schutz vor Kälte und Nässe bieten, schlägt die Regierung bei der Einberufung der Milizjahrgänge vor, neue Mäntel mit Kapuzen zu bestellen. Obwohl die nach Echternach gesandten Proben vom Kommandanten des 1. Jägerbataillons in Echternach, Major Stael von Holstein für gut befunden wurden, liegen bei Anbruch des Winters noch keine neuen Mäntel vor – diese werden erst im Frühling 1848 geliefert.

Trotz des Wohlwollens der Regierung reichen die umfassenden Bestellungen für die Ausstattung der Landesarmee letztlich nicht aus, um die Wirtschaft hinreichend zu fördern. Anlässlich des Besuchs des König-Großherzogs Willems II. in Wiltz am 12. August 1846 betonen die Gemeindevertreter in einem Schreiben, dass der kontinuierliche Niedergang der Weberei, der einst die Existenzgrundlage für zwei Drittel der Stadtbevölkerung darstellte, die Zahl der Notdürftigen erheblich erhöht hat. Doubler ou même tripler les travaux de construction des routes, notamment dans le nord du Pays […], en particulier, faire participer de nouveau nos drapiers aux fournitures militaires, schlagen die Gemeindevertreter daher vor.

„Cette industrie nous fournissait jadis le pain nécessaire...“

Ähnlich ist die Situation der Gemeinde Esch-Sauer, die sich dans un état déplorable befindet. Der Missstand, dans lequel languit notre draperie, unique ressource [,] est généralement connue, jadis cette industrie nous fournissait le pain nécessaire à notre existence, tandis qu’aujourd’hui elle laisse nos bras totalement désoeuvrés. Die 32 Tuchmacher der Gemeinde richten sich deshalb am 10. Januar 1849 spezifisch an Norbert Metz, den Generalverwalter für Militärische Angelegenheiten der Luxemburger Regierung, de bien vouloir accorder aux habitants drapiers de cette localité une fourniture des draps quelconques et étoffes en laine nécessaires pour l’habillement des militaires du Grand-Duché dont jouirent les habitants drapiers de cet endroit depuis 1817 à 1826.

Infolge des Gesuchs beschließt die Regierung erneut, Uniformtuch in Esch-Sauer herstellen zu lassen. Darüber hinaus lässt das Kontingent die Uniformen in regelmäßigen monatlichen Abständen zur Reinigung und Neueinfärbung bringen. Gegen Ende der 1840er Jahre stellt sich erneut eine stete Produktion ein, die bis zur Auflösung der Jägerbataillone und der Einführung einer neuen Uniform für das Jägercorps 1869 bestehen bleibt.

Text: Simone Feis und Ralph Lange | Bilder: Éric Chenal

Quelle: MuseoMag N° III - 2025

Im Rahmen unserer Sonderausstellung Luxemburger Bundeskontingent. Militär und Gesellschaft im 19. Jahrhundert im Musée Dräi Eechelen (Kirchberg) gibt es eine Reihe thematische Führungen. Unter dem Titel „Stoff und Stil“ wird die Entwicklung der Tuchmacherei anhand von Uniformen, Tschakos, Stoffproben, Porträts nachgezeichnet.

28.09 | 15h00-16h00 | EN

11.02 | 17h00-18h00 | LU

Auf Anmeldung:

servicedespublics@mnaha.etat.lu

47 93 30-214 / 414